Ввысь к небесам [История России в рассказах о святых] Крупин Владимир НиколаевичИз книги Жития Святых - месяц май автора Ростовский Димитрий Из книги Жития Святых (все месяцы) автора Ростовский Димитрий

Страдание и чудеса святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских Род праведных во веки в благословении будет (Пс.111:2).Святой Владимир, сын Святослава, внук Игоря, просветивший святым крещением всю землю Русскую, имел 12 сыновей, не от одной жены, но от разных.Старшим

Из книги Ввысь к небесам [История России в рассказах о святых] автора Крупин Владимир НиколаевичЧасть вторая Русские святые - основатели русских монастырей Необъяснима и неизъяснима красота русских монастырей. Казалось бы, архитектура их во многом похожа и принцип строения тот же, но нет ни одного, похожего на другой. Даже и закоренелые атеисты не могут сдержать

автора Ханауэр ДжеймсЧасть первая, в которой рассказывается о Сотворении мира, о святых, грешниках и о всяческих

Из книги Мифы и легенды Святой земли автора Ханауэр ДжеймсЧасть третья, в которой собраны рассказы и забавные истории, иллюстрирующие представления жителей Святой земли о мире, народные поверья, фольклор о животных, растениях и тому подобных вещах I Истории о знатных и простых людях* Ахмед аль-Мутафаккир ибн аль-Мусташакия, шейх

Из книги Дни богослужения Православной Кафолической Восточной Церкви автораЧасть II. Дни и праздники святых. Дни святых Дни св. ангелов. Дни св. пророков. глава

Из книги Невидимая брань автора Святогорец НикодимЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха в сей брани.Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует: будьте совершенны, как совершен

Из книги Духовный мир автора4. Рассказы о промыслительной попечительности Бога о людях святых. 1. Пророк Илия не имел для себя пищи в пустыне и нигде но нашел бы ее, потому что был голод. И вот вороны приносят к нему каждый день хлеб и мясо, при том в известные часы, утром и вечером. Как же птицы могли

Из книги Духовный мир автора Дьяченко Григорий Михайлович5. Рассказы о чудесной помощи Богоматери и святых. а. Чудо исцеления Богоматерью отсеченной руки св. Иоанна. Дамаскина. Св. Иоанн Дамаскин, сильно поражавший – и письменно, и устно – иконоборную ересь, за свою ревность в этом святом деле быль оклеветан греческим

Из книги Духовный мир автора Дьяченко Григорий Михайлович6. Рассказы о чудотворениях от мощей и других останков святых. 1. Тело одного мертвеца, едва только коснулось костей св. пророка Елисея во гробе его, тотчас ожило – и мертвый возстал (4 Цар. XIII, 21; см. Сирах. XLVIII, 14-15). Об этом чудесном событии так рассуждает св. Кирилл

Из книги Духовный мир автора Дьяченко Григорий Михайлович4. Рассказы из жизни святых, доказывающие, что в таинстве причащения (евхаристии ) под видом хлеба преподается истинное тело Христово и под видом вина истинная кровь Господня. а) В житии святителя Григория Двоеслова, папы римского, рассказывается о знаменательном чуде,

Из книги Духовный мир автора Дьяченко Григорий Михайлович11. Рассказы об услышании молитв, почерпнутые из церковной истории и, житий святых. 1. Жители одного села пришли к преп. Феодору, именуемому Сикеоту, и со слезами молили его придти к ним и прогнать саранчу, которая, подобно облаку, спустилась на нивы их и виноградники и

Из книги Об ангелах и бесах автора Пархоменко КонстантинРассказы и наставления святых отцов о действии диавола на род человеческий В качестве приложения мы решили дать интересные рассказы или поучения о диаволе, которые оставлены нам подвижниками Православной веры.Здесь есть слова древних пустынников, подвизавшихся в

Из книги Русское монашество. Возникновение. Развитие. Сущность. 988-1917 автора Смолич Игорь Корнильевич5. Прославление русских святых подвижников Все эти агиографические сочинения появились по почину митрополита Макария не только для того, чтобы восполнить его Минеи, но, главным образом, чтобы поддержать его намерение созвать в Москве Собор и на этом Соборе торжественно

Из книги Каббала в контексте истории и современности автора Лайтман Михаэль5. Часть первая. М. Лайтман. Знакомство с Каббалой 5.1 Глава первая. История вопроса История возникновения каббалы, а также определение этого учения как науки, теософии или эзотерического знания – одна из наиболее сложных и полемичных тем в философии иудаизма. При этом

Из книги Кама-сутра автора Малланага ВатсьяянаЖитие святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София пострадали в Риме около 137 года при императоре Адриане. Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Господу Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме и красоте девиц дошел до императора Адриана, который пожелал их увидеть, узнав, что они христианки.

Святые девы, понимая, с какой целью их призывает император, обратились с горячей молитвой к Господу, прося Его об укреплении их духовных и телесных сил в страданиях. Их самоотверженная мать радостно благословила их на мученический подвиг, убеждая дочерей не боятся кратковременных мук и твердо стоять за веру в Христа Спасителя.

Когда святые предстали пред императором, все были изумлены спокойствием их духа. Казалось, они пришли на пир, а не на мучения и смерть. Адриан призывал по очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть все муки за Господа Иисуса Христа. Император приказал жестоко истязать сначала старшую - Веру, затем - Надежду и младшую - Любовь, стремясь устрашить юных христианок лютостью мучений старших сестер. Палачи начали с Веры. Они на глазах у матери и сестер стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом они положили ее на раскаленную железную решетку. Силой Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим и велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом.

«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спасителю», - сказала святая Вера. Она мужественно преклонила свою голову под меч и так предала свой дух Богу.

Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей муки. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Но Господь Своей невидимой силой сохранял их: перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Мать их, святая София, видя истязания дочерей, проявляла необыкновенное мужество и находила в себе силы убеждать их терпеть страдания, ожидая награды от Небесного Жениха. И святые девы радостно приняли свой мученический венец.

Святой Софии разрешили взять тела дочерей, чтобы предать их земле. Она положила их в ковчег, с почестями отвезла на колеснице за город, похоронила, три дня сидела у могил и наконец, предала свою исстрадавшуюся душу Господу. Верующие погребли ее рядом с могилами ее дочерей. За великие муки матери, претерпевшей страдания и смерть своих дочерей, без колебаний предав их в волю Божию, святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица. Мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества.

История мощей святых мучениц

Вплоть до Французской революции мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии хранились в Эльзасе в бенедиктинском аббатстве, основанном епископом Страсбургским Ремигием около 770 года на острове Эшо (Eschau, ранее Hascgaugia, Hascowia, Aschowa, Eschowe, что буквально переводится как «ясеневый остров»). Честные мощи, полученные епископом Ремигием от папы Адриана I, были перенесены из Рима в аббатство 10 мая 777 года. Владыка Ремигий «торжественно принес мощи на своих плечах из Рима и положил их в монастырской церкви, посвященной святому Трофиму» (Завещание Ремигия, 15 марта 778 года).

С тех пор святая София стала покровительницей монастыря в Эшо, который в ее честь назывался аббатством Святой Софии.

Мощи святых мучениц привлекали к себе много паломников, так что игумения Кунегунда решила устроить на старинном Римском пути, ведущем в разросшуюся вокруг аббатства деревню Эшо, «Гостиницу для паломников, со всех сторон приходящих».

В 1792 году, спустя три года после Французской революции, монастырские здания были проданы с аукциона за 10 100 ливров. В монастыре был устроен трактир с винным погребом. Куда исчезли мощи осталось неизвестным. В 1822 году трактир был разрушен вместе с другими монастырскими помещениями.

После того, как в 1898 году остатки монастырской церкви святого Трофима были объявлены историческим памятником, началось постепенное восстановление обители.

3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаг, изготовленный из песчаника в XIV веке, в котором до революции хранились мощи св. Софии и ее дочерей, а другую - в небольшой реликварий, помещенный в раку с другими святынями. С 1938 года и по сей день в саркофаге содержится одна из двух частиц мощей св. Софии. Над саркофагом расположены скульптуры святого мученика Христофора, свв. Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а также епископа Ремигия, основателя аббатства.

В самом правом из реликвариев хранится вторая частица мощей св. Софии, привезенная из Рима в 1938 году. В центральном реликварии хранится частица Животворящего Креста Господня.

Церковь Эшо, Эльзас.

Жители эльзасской деревни Эшо (название деревни переводится как «Ясеневый остров»), расположенной на востоке Франции, уже привыкли к многочисленным православным паломникам, прибывающим в их католическую церковь во имя святого Трофима поклониться мощам мученицы Софии – матери дочерей Веры, Надежды и Любови, пострадавших в Риме (ок. 120 или 137 г.) при императоре Адриане. Эта церковь когда-то была центром аббатства святой Софии, основанном Страсбургским епископом Ремигием, доставившим сюда в 777 году из Рима святые мощи мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии. Мощи мучениц находились в Эшо до Великой французской революции, в которую монастырь был разрушен. Святые мощи тогда исчезли, но куда и при каких обстоятельствах – неизвестно, как неизвестно и то, где находятся они сейчас. В 1898 году остатки монастырской церкви святого Трофима были объявлены «историческим памятником», и началось ее постепенное восстановление.

3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаге из песчаника, а другую – в небольшой реликварий, помещенный в раку с другими святынями.

В средневековой Европе почитание мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии было широко распространено. Мощи их привлекали к себе такое множество паломников, что в 1143 году игумения Кунегунда решила устроить на старинном «римском пути», ведущем в разросшуюся вокруг аббатства деревню Эшо, «гостиницу для паломников, со всех сторон приходящих». Служились и так называемые мессы Софии. К заступлению мучениц прибегали в случае особой нужды и скорби. Папой Львом III была составлена специальная месса, служившаяся им при дворе Карла Великого в Падерборне по случаю бедственного положения короля. Известная раннесредневековая писательница монахиня Росвита из Гандерсгеймского монастыря (род. ок. 935 г.) в Германии, писавшая пьесы и стихи по латыни, посвятила этим святым мученицам свою драму «Sapientia» («Премудрость», то есть «София»).Считается, что материал она заимствовала из жития, датированного VIII веком и принадлежавшего перу медиоланского монаха Иоанна, утверждавшего, что святые происходили из его родного города Медиолана (Милана).

О том, что почитание мучениц было широко распространено не только в Европе, но и на Востоке, свидетельствуют первые тексты жития (возникли не ранее VII–VIII вв.), написанные на разных языках: грузинском, армянском, болгарском, латинском и греческом. На латинском языке имена святых мучениц звучат как Fides, Spes, Caritas et Sapientia, а на греческом – Пистис, Елпис, Агапи и София.

|

Почитание мучениц было издавна широко распространено и на Руси, где при переводе на русский язык греческой версии жития произошла замена греческих имен отроковиц матери Софии – Пистис, Елпис и Агапи. Им подобрали эквиваленты на славянском языке – Вера, Надежда и Любовь. Имена мученич символичны: мудрость – мать трех христианских добродетелей: веры, надежды, любви.

На византийских иконах святые Пистис, Елкис и Агапи изображались так, что их возраст не подчеркивался, за исключением изображения сцен мученичества. В древнерусской же иконописи появились иконы, где в центре представлена святая мать, а перед ней – три небольшие фигурки малолетних дочерей. В некоторых храмовых росписях и в иконописи святая София и мученицы Вера, Надежда и Любовь представлены вместе стоящими, одиного роста. То же можно видеть и на фреске в Кельнском соборе.

В широко распространенном житии святых мучениц рассказывается, что они происходили из Италии. Их мать была христианкой и назвала своих дочерей именами трех христианских добродетей. Святая София и ее дочери не скрывали своей веры во Христа. Об этом стало известно императору Адриану, и тот повелел привести их в Рим. Призывая к себе по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы (Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9) отказались. Тогда император приказал жестоко истязать их. Святую Софию подвергли тяжелейшему испытанию: ее не казнили, ей оставили жизнь, но оставили и безысходное горе: мать вынуждена была смотреть на страдания своих дочерей. Перенеся невиданные муки, три отроковицы мужественно встретили свою кончину. Святая София, «принявшая страдания за Христа не телом, а сердцем», похоронила дочерей недалеко от города и три дня не отходила от их могилы, пока не предала свою душу Господу.

В VIII веке мощи мучениц из крипты кладбища святого Панкратия в Риме по распоряжению папы Римского Павла I (757–767) были перенесены в построенную новую церковь на Марсовом поле, а часть мощей мучениц была преподнесена в дар монастырю святой Иулии в Брешии. В 777 году мощи мучениц перенесены из римской церкви святого Сильвестра в Эшо.

Выполненный из песчаника саркофаг (XIV в.), в котором с 1938 года хранится частица мощей святой Софии, установлен в церкви Эшо на белом постаменте с поддерживающими его небольшими колоннами. Он имеет следы стершихся от времени рисунков и барельефов, рассказывавших о некоторых сценах из жития мучениц. На стене, слева и справа над ковчегом, укреплены цветные скульптурные изображения мученика Христофора и основателя аббатства епископа Ремигия, а в центре – святой Софии и ее дочерей-мучениц.

«О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы и доблестных дщерей мудрая мати София, к вам ныне притецем со усердною молитвою…». Слова этой молитвы звучат из уст паломников, прибывающих на автобусах в Эшо, чтобы вместе со священником совершить у святых мощей молебен, прочитать акафист, поклониться мощам, помолиться и помянуть своих близких, особенно любимых детей, носящих имена святых отроковиц и их матери Софии. Для православных паломников не столь уж важным представляется сравнительный анализ агиографической литературы и таинственная история с исчезновением мощей мучениц Веры, Надежды, Любови. Их мало заинтересуют выводы, сделанные исследователями из Научного общества болландистов (г. Антверпен, Нидерланды), основателем которого был Ж. Болланд (1596–1665), которые занимаются публикацией каталогов рукописной житийной литературы и изданием житий святых (Acta sanctorum). Изучив древнейшие мартирологи, они выдвинули такое предположение: сами мученицы Вера, Надежда, Любовь вовсе и не были реальными личностями, а являются только аллегориями или персонификациями христианских добродетелей.

ВВЕДЕНИЕ

Канонизация есть причтение Церковью какого-либо усопшего подвижника благочестия к лику ее святых. Слово “канонизация” (лат. Canonizatio — брать за правило), заимствованное из западного богословского языка, употребляется в Русской Церкви наряду с выражением “причтение” к лику святых (“вмещение”, “вчинение” в лик святых). В греческой агиологии используется термин означающий “провозглашение” (святым).

Основания, по которым усопшие праведники причисляются к лику святых, сложились еще в Древней Церкви. С течением времени то или иное основание получало преимущественное значение, но в целом они остаются неизменными. Все усопшие праведники, которых Древняя Церковь причисляла к лику святых, разделяются на три рода. Во-первых, подвижники, святость которых явствует из их особого служения Церкви и может не сопровождаться даром чудотворений (прижизненных или посмертных),— ветхозаветные патриархи и пророки, новозаветные апостолы.

При прославлении угодников Божиих последнего времени прежде всего обращают внимание на обнаружение в них дара любви к Богу и к людям. К третьему роду святых относятся, т. о., святители (после 2-й четв. XI в.), благоверные цари, царицы, князья и княгини, преподобные, исповедники, юродивые, праведные.

Усопшие праведники, по тем или иным причинам еще не причисленные Церковью к лику святых, но о которых имеются достоверные сведения, что их жизнь была благочестивой, они мирно скончались в Боге или пострадали за Христа, обыкновенно именуются подвижниками благочестия. Этот термин не имеет официального значения и ранее применялся в основном по отношению к праведникам XVIII-XX вв. Однако несомненна возможность его употребления по отношению к праведникам более раннего времени.

Все святые, которым церковной властью установлены празднования, общецерковные или местные, независимо от того, известно или неизвестно время и обстоятельства установления их празднеств, признаются Церковью равнопочитаемыми: к ним ко всем можно обратиться с молитвой, всем служить службы, всех изображать на иконах. Церковь не делает догматических или канонических различий в почитании святых, оставляя это усердию верующих, но различает уставное празднование их памятей.

Как правило, местной или общецерковной канонизации предшествует народное почитание, сопровождаемое усиленным служением панихид. Бывали случаи, когда еще до совершения канонизации даже в церковный устав вносилась т. н. панихидная память — на день преставления или именин подвижника благочестия.

Подготовка к канонизации включает в себя удостоверение в чудесах, составление службы, жития, проложного чтения, похвального слова, молитвы, написание иконы. Многое из вышеперечисленного часто осуществляется уже после канонизации. Сам чин канонизации в истории Церкви был различен, но основу его составляют два богослужебных действия: последняя молитва об упокоении (парастас, панихида, лития) и первая молитва к святому (всенощное бдение, молебен, величание).

Вопросы канонизации святых, одной стороной коренящиеся в сокровенной глубине духовной жизни Церкви, другой — являют и прославляют вечную святость Церкви не только в церковной ограде, но и во внешнем мире и потому не могут не зависеть от отношения этого мира к Церкви.

История канонизации святых в Русской Церкви может быть разделена на семь периодов: 1) XI в.— 1547 г.; 2) Соборы 1547-го и 1549 гг.; 3) 1550-1721 гг.; 4) 1721-1894 гг.; 5) 1894-1917 гг.; 6) 1917-1987 гг.; 7) с 1988 г.

1. ПЕРВЫЕ СВЯТЫЕ НА РУСИ

Своё отношение к усобицам и самоволию князей церковь выразила в XI столетии прославлением первых русских святых — князей Бориса и Глеба, сыновей Владимира Святославича. Они были убиты по приказу их брата Святополка, захватившего киевский престол. Борис и Глеб не только не поднялись против брата, но даже добровольно пошли навстречу гибели, мужественно и кротко приняв смерть.

На канонизации Бориса и Глеба настаивал прежде всего Ярослав Мудрый. Он представил убитых братьев образцом верности младших князей старшим. Эта идея слилась с христианскими идеалами смирения, кротости, любви к ближнему, готовности ради спасения души пойти на безвинную страдальческую смерть, церковь согласилась с таким толкованием подвига Бориса и Глеба. В 1071 г. они были причислены к лику святых как мученики и страстотерпцы - те, кто, “претерпев страсти” (страдания), не изменил христианским убеждениям.

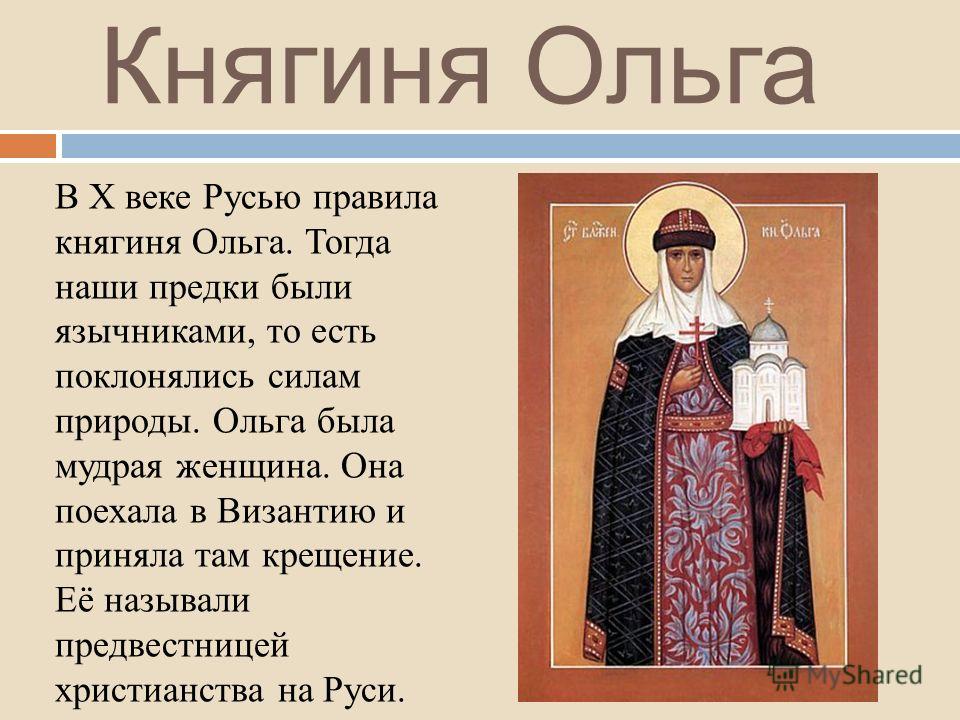

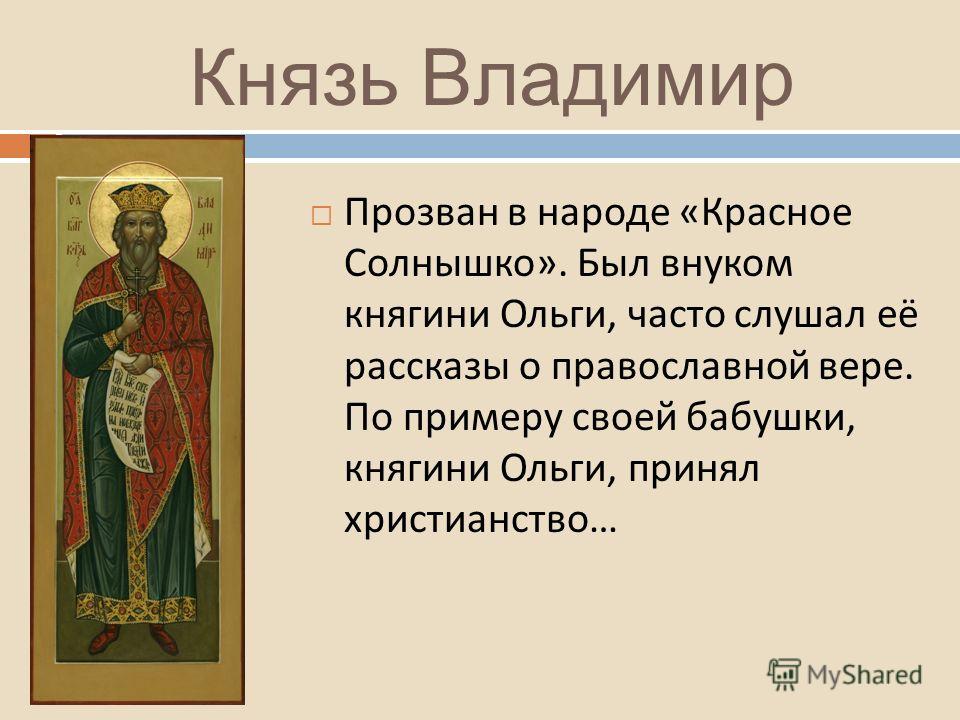

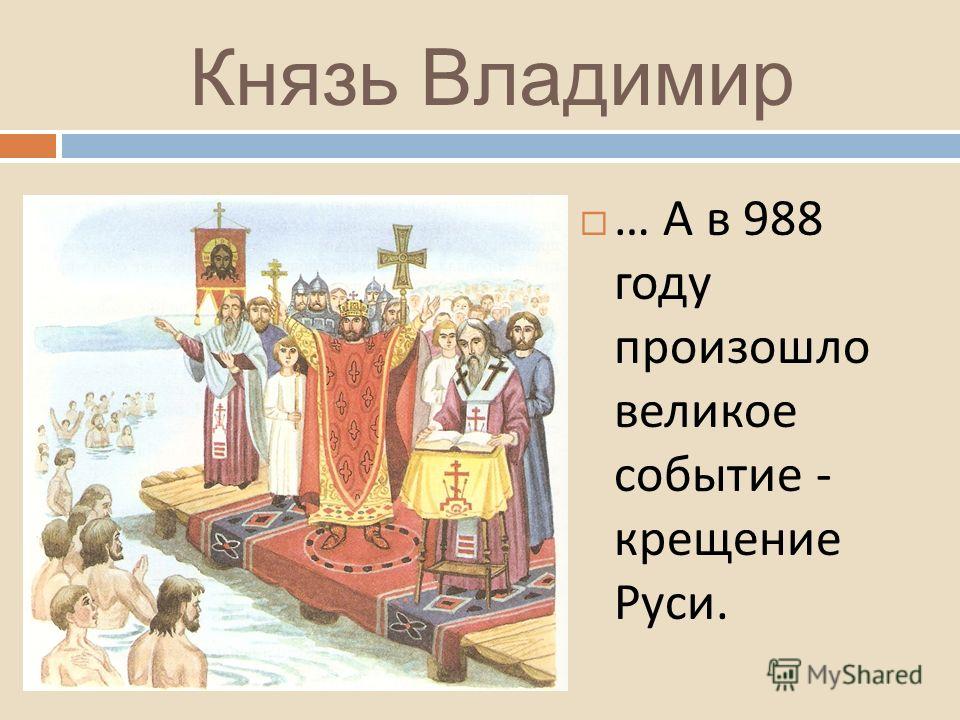

Как святых Русская Церковь с XI в. начинает прославлять княгиню Ольгу и великого князя Владимира, распространявших христианство на Руси. Их деяния признаны равноапостольными — равными в земном подвиге деяниям апостолов Христа, устроителей первых церквей. (Официально Владимир был причислен к лику святых в XIII в.)

Позднее, в эпоху монгольского завоевания, идеалом святости становится образ князя-воина, защитника отечества и часто — мученика. Таковы погибшие от рук монголо-татар русские князья — святые Юрий Суздальский, Васильке Ростовский, Михаил Черниговский, Михаил Тверской, Роман Рязанский и многие другие.

2. СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Самой известной фигурой на Руси XIII столетия был князь Александр Ярославич, прозванный Невским (1220— 1263). Его политический и военный гений раскрылся в нелёгких условиях: раздробленная на земли и княжества страна после нашествия полчищ монгольского хана Батыя лежала в развалинах. Уцелевшим городам Северной Руси угрожали не только монголо-тата-ры, но и северо-западные соседи. Особую опасность представлял Ливонский орден, состоявший в основном из немецких монахов-рыцарей. Они силой обращали в свою веру население захваченных земель.

В то время новгородский княжеский престол, который занимал Александр, не был наследственным: Новгород сам приглашал к себе князей, вверяя им главным образом военные и судебные дела, и сам же удалял их решением народного собрания — веча. Борьба враждовавших группировок новгородцев нередко перерастала в кровавые схватки и бунты. Князю Александру, как прежде его отцу — суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу, не раз приходилось покидать город из-за интриг противников.

Тем ярче в делах князя Александра выразилось присутствие Промысла Божиего, непостижимо меняющего судьбы целых народов. Он стоял у истоков грядущего государственного собирания земель русских и духовного становления единой Руси. Этому во многом способствовали его военные успехи. Летом 1240 г. у слияния рек Ижоры и Невы он с “малой дружиной” разбил войско Биргера, зятя шведского короля. За свой подвиг князь и получил прозвание Невский. В 1241—1242 гг. Александр с дружиной и ополчением освободил захваченные немецкими рыцарями псковские и новгородские земли, а 5 апреля 1242 г. произошло знаменитое сражение на льду Чудского озера. Разгромленный орден был вынужден заключить мир на условиях Новгорода. Впоследствии Александр преподал целый ряд жестоких уроков литовским князьям, совершавшим набеги на Русь, Ливонскому ордену и шведам, перенося военные действия на вражескую территорию.

Но не только военными победами послужил Руси князь Александр Невский. Порой ему приходилось идти на тяжкие унижения, смиряя себя.

Его отец, Ярослав Всеволодович, получил от Батыя ярлык на великое княжение. Этот документ, давший право на престол великого князя Владимирского, подлежал утверждению великим ханом монголов, ставка которого — Каракорум — располагалась в далёкой Центральной Азии, в пустыне Гоби. Возвращаясь из ставки в 1246 г., князь Ярослав скончался. Как предполагают историки, он был отравлен.

В многолетний опасный путь за ярлыками на великое княжение отправились его сыновья Александр и Андрей. Летописи сообщают, что в ставке Батыя, последовав наставлению митрополита Киевского Кирилла, Александр отказался исполнить обряд поклонения идолам. Незадолго до того подобное упорство стоило жизни благоверному князю св. Михаилу Черниговскому и его боярину Фёдору. Тем не менее Батый допустил к себе князя Александра, который, совершив перед ним положенные поклоны, заявил: “Царь, тебе кланяюсь, потому что Бог почтил тебя царством, а твари (сотворённому предмету, идолу) не кланяюсь, ибо она для человека сотворена”. Поведение Александра произвело на Батыя такое впечатление, что он обошёлся с ним милостиво.

Князю Александру неоднократно приходилось совершать опасные поездки в ставку Батыя и его преемников. Он добился создания там православной епархии, “расточал казну” на выкуп пленных.

Александр мог принять предложения папы Римского Иннокентия IV, который обещал ему помощь Запада против монголо-татар. Однако он предпочёл подчиниться монголо-татарской мощи, но сохранить православие как основу народной жизни. Идя на необходимые уступки монголам, князь не жалел себя, добиваясь возможных льгот для Руси, чтобы избежать разрушений и гибели людей, сплотить народные силы для будущего подъёма.

Возвращаясь из последней поездки в Орду осенью 1263 г., Александр Ярославич тяжело заболел. Не добравшись до Владимира, в Городце он принял монашеский постриг под именем Алексия и вскоре скончался. Летопись повествует, что перед погребением Александра во Владимире, когда к нему подошли, чтобы вложить в рук) “разрешительную грамоту”, в которой испрашивается прошение содеянных усопшим грехов, рука князя, простёршись, сама приняла грамоту и снова сжалась. “И тако обьят ужас видевших то... — говорит летописей, —такобо Бог прослави угодника Своего, иже много тружеся за землю Русскую, и за Новгород, и за Пськов, и за всю землю Русскую живот свой пологаа за православное христианство”.

Сами по себе заслуги правителя и воина перед своим народом не определяют его святости. Государственные деятели и полководцы чаше других вынуждены брать на себя грехи, вытекающие из сложившегося до них несовершенного устроения земной жизни. Грехи князя Александра искуплены его предсмертным покаянием и монашеским постригом, а в благодарной памяти потомков остался св. Александр — защитник, попечитель и созидатель будущего возрождения Русской земли. Летопись донесла до наших дней слова Александра Невского; “Не в силе Бог, но в правде”. Неотмирный, церковный смысл служения св. Александра отмечен в иконах: несколько столетий его изображали в монашеских ризах, а не в воинском или княжеском облачении.

Почитание св. Александра Невского было закреплено церковным актом в 1380 г., после Куликовской победы. Накануне пономарю храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире было видение: два старца, выйдя из алтаря, подошли к гробу князя Александра и призвали его помочь своему потомку — князю Московскому Дмитрию. Александр встал из гроба и сделался невидимым. Митрополит Московский повелел установить местное почитание св. Александра во Владимире. Московский собор 1547 г. установил почитание его памяти всей Русской Церковью 23 ноября (6 декабря), в день его погребения. Другой праздник в честь святого отмечается 30 августа (12 сентября), в день перенесения мощей благоверного князя в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге (1724 г.).

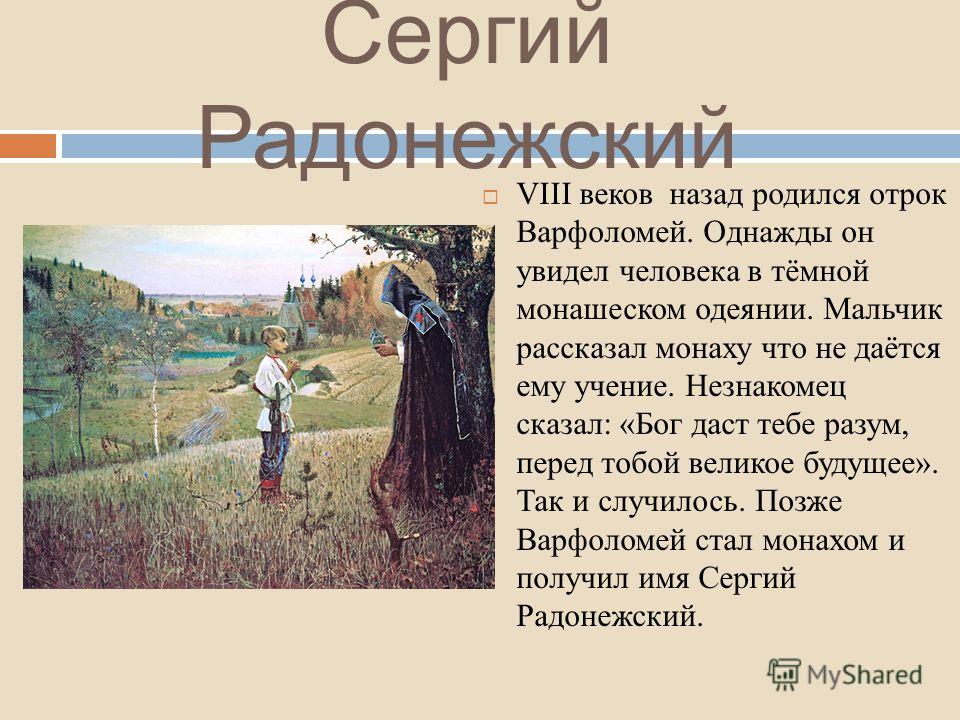

3. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ

Юному Варфоломею, среднему из трёх сыновей ростовского боярина Кирилла, трудно давалась грамота. Учителя бранили его, товарищи дразнили. Однажды, разыскивая в поле убежавших жеребят, он встретил незнакомого старца-священника. Узнав, как горюет отрок о своих неудачах в учении, старец утешил его и дал съесть кусочек просфоры (освящённого хлеба, употребляемого во время причастия). Священник проводил своего юного спутника до дома, остался обедать, а перед едой велел ему читать вслух Псалтырь. Варфоломей испуганно отказался — он ведь так и не научился читать! — но старец настаивал. И вдруг мальчик увидел, как буквы складываются в осмысленные слова, и начал бойко и правильно произносить их. Прощаясь с родителями отрока, Кириллом и Марией, старей сказал: “Ваш сын будет велик перед Богом!”. Этого священника больше никто никогда не встречал. Так рассказывает житие св. Сергия Радонежского (около 1314— 1392), в миру Варфоломея, об одном из первых чудес, произошедших на протяжении его жизни.

Из Ростова, разорённого междуусобииами, семья Варфоломея бежала в Радонеж. Повзрослев, юноша стал мечтать о монашестве. Но он не мог оставить родителей без поддержки: оба его брата уже покинули семью. Лишь после кончины родителей в 1337 г. он и его брат Стефан, ставший монахом, ушли в дальние дикие леса. Они решили посвятить себя отшельнической жизни. Не выдержав испытаний, Стефан возвратился в Москву, в монастырь. А 23-летнего Варфоломея игумен Митрофан в 1342 г. постриг в монахи под именем Сергий.

Скоро слава об иноческих подвигах молодого пустынника, который жил в лесу с дикими зверями и даже кормил из рук медведя, разнеслась широко. К нему стали приходить паломники за помощью. Некоторые решались на иночество, строили рядом избушки-кельи и поселялись в них. Сергий сам помогал в строительстве, рубил дрова, готовил для братии пишу. Постепенно образовалась монастырская обитель. Монахи с трудом уговорили Сергия стать их настоятелем. В 1354 г. епископ Волынский Епифаний рукоположил его в священнический сан.

Монастырь преподобного Сергия, посвящённый Святой Троице, долгое время был настолько беден, что даже священные сосуды в нём были деревянными, а вместо свечей и лампад в церкви горели лучины. Ни пергамента, ни бумаги у монахов тоже не было, поэтому молитвословия и богослужебные тексты записывали на бересте. Монахи возделывали огород, но этого не хватало даже для скудного пропитания. Тем не менее преподобный не разрешал им просить милостыню.

Житие святого сообщает, что однажды монахи, доведённые голодом до крайности, уже решили покинуть монастырь. Сергий стал увещевать их, и в тот же момент к обители подъехал воз с продуктами, которые неизвестный! благодетель пожертвовал инокам.

В общении с монахами преподобный Сергий сочетал кротость и требовательность. Даже став игуменом, он продолжал трудиться на пользу братии строил кельи, пёк хлеб, носил воду. Нот когда Сергий начал вводить в обители новый общежитийный устав, появились и недовольные. Прежде монахи жили в своих кельях поодиночке и собирались вместе лишь для богослужения; по новому уставу, заимствованному из Византии, вводились чёткое разделение обязанностей и внутримонастырская дисциплина. Недоволен Сергием был и его брат Стефан: он возвратился в монастырь тоже в сане игумена и претендовал на старшинство в нём. Однажды во время богослужения Стефан стал громко делать замечания монахам, не стесняясь присутствия настоятеля. В тот же вечер Сергий, не желавший соперничества со старшим братом, тайно покинул обитель и ушёл на реку Киржач, где впоследствии основал новый монастырь.

Одумавшиеся иноки бросились искать любимого настоятеля, а найдя, стали по одному переселяться к нему. Монастырь Живоначальной Троицы пришёл в запустение. Сюда святитель вернулся лишь четыре года спустя по просьбе митрополита Московского Алексия.

Уже при жизни преподобного Сергия вокруг обители на месте дремучих лесов возникли селения и пашни.

Монастырь стал более доступен для паломников, туда приходили и простолюдины, и бояре, приезжали за благословением и духовной поддержкой удельные князья. Для всех у святителя находилось доброе слово, мудрый совет, поражавший глубиной прозрения человеческой души и судьбы.

Ученик преподобного, инок Епифаний, составивший его житие, засвидетельствовал и некоторые чудеса. Так, однажды зимой некий селянин, у которого тяжело заболел сын, на руках понёс его к Сергию, но по дороге мальчик скончался. Обессиленный крестьянин, оставив тело у дверей обители, отправился домой, чтобы приготовить всё необходимое к погребению. Когда же он вернулся за телом, то обнаружил сына в келье преподобного живым. Святитель строго запретил крестьянину рассказывать об этом чуде, не видя в нём своей заслуги, но скрыть происшедшее от братии было невозможно. Слава Сергия как чудотворца многократно подкреплялась исцелениями недужных и бесноватых (невменяемых, одержимых злыми духами).

В 1390 г. недалеко от обители проезжал другой великий русский святой—епископ Стефан Пермский, просветитель коми-зырян, сделавший перевод на их язык богослужебных текстов и части Священного Писания. V святителя не было времени, чтобы заехать в обитель, но он велел остановить сани, вышел из них и стал молиться, мысленно посылая благословение преподобному Сергию: “Мир тебе, духовный брат мой!”. В монастыре в это время шла трапеза. Вдруг посреди неё Сергий поднялся, поклонился и произнёс: “Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою!”. Он сообщил изумлённой братии, что приветствует проезжающего мимо святителя Стефана. Некоторые из монахов поспешили за пределы обители и ещё успели застать сопровождавших святителя людей. Впоследствии в память об этом событии на месте, где остановился св. Стефан, была сооружена часовня, а в Троице-Сергиевой лавре вошло в обычай во время трапезы, перед последним блюдом, ударять в колокольчик: при этом все встают, и один из монахов произносит краткое молитвословие с поминанием имён преподобного Сергия и святителя Стефана.

Более всего Сергий скорбел о грехе разделения между людьми и молился Святой Троице о его преодолении. Святитель был особенно настойчив в примирении удельных князей, жестоко враждовавших между собой. В борьбе за власть и земли они не щадили крови соотечественников. Опираясь на силу татарских клинков, князья наводили ордынцев на своих соперников. Преподобный увидел в поднимавшемся Московском княжестве силу, способную объединить Русь и стать опорой Русской церкви. Его почитателем был митрополит Московский Алексий, который иногда давал Сергию весьма важные поручения.

Предание гласит, что именно к преподобному Сергию поспешил в 1380 г. перед Куликовской битвой великий князь Дмитрий Иванович. Святитель дал ему своё благословение и отпустил с ним двух иноков — Александра (в миру Пересвет) и Андрея (в миру Ослябя). Венец земной жизни этих бывших воинов-дружинников преподобный увидел в смерти на поле брани за веру и свой народ. Перед боем князь Дмитрий получил от Сергия записку, заканчивавшуюся такими словами: “...чтобы ты, господине, таки пошел, а поможет ти Бог и Троица” (т. е. поможет Бог по молитвам к Нему, возносимым в храме Пресвятой Троицы).

Во время битвы Сергий стоял на молитве: обращаясь к Богу, он по имени называл каждого русского воина, которого в этот момент далеко от монастыря, между реками Непрядвой и Доном, настигала смерть от вражеского оружия.

Преподобный Сергий не оставил никаких записей. О его жизни и деяниях известно главным образом из писаний инока Епифания и летописей. Но память Русской Церкви о нём необычайно жива: он до сих пор остаётся самым любимым русским святым. Его мощи хранятся в Троице-Сергиевой лавре под Москвой, в Сергиевом Посаде. Ежедневно поклониться преподобному, просить его о помощи приезжают тысячи людей.

День памяти Сергия Радонежского, чудотворца, отмечается 5 (18) сентября, а также 25 сентября (8 октября), в день кончины великого святого. Он был канонизирован в 1452 г.

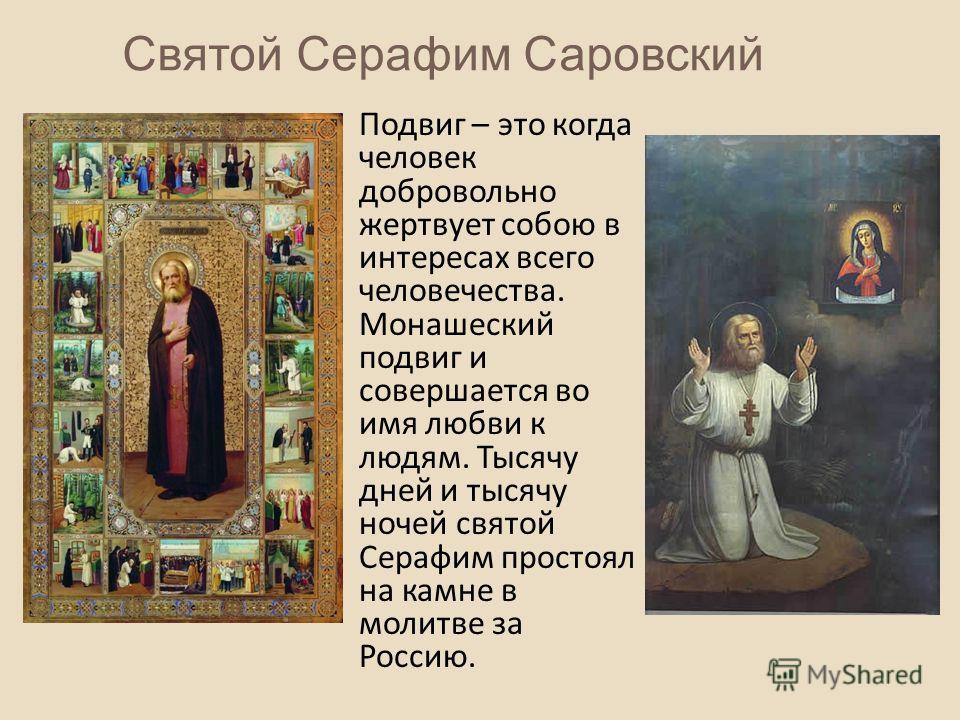

4. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ

Одним из самых известных и почитаемых русских святых является Серафим Саровский (в миру Мошнин Прохор Исидорович; 1759—1833).

Это было в конце XVIII в. Жители окрестностей Саровского монастыря знали, что у иеромонаха Серафима в его уединённой келье-избушке, расположенной в пяти верстах от обители, бывает много посетителей. В округе ходили слухи о богатых приношениях, которые якобы принимал монах от богомольцев. Трое крестьян решили его ограбить. Они подстерегли о. Серафима в лесу, когда тот рубил дрова. Хотя отшельник был очень крепок, а в руках держал топор, у него и мысли не возникло применить силу: “Делайте, что вам надобно”. Один из грабителей ударил его обухом по голове — изо рта и ушей хлынула кровь. Монаха потащили к келье, жестоко избивая. Связав о. Серафима, грабители ворвались в его жилище, где после тщательного обыска обнаружили... икону и несколько картофелин. Разбойников охватил ужас, и они бросились прочь.

Придя в себя, монах с трудом освободился от уз и к утру, истерзанный, добрался до монастыря. У него была проломлена голова, сломаны рёбра. Лекари, от помощи которых о. Серафим наотрез отказался, удивлялись, как с такими повреждениями тот остался в живых. Лишь через пять месяцев преподобный Серафим смог возвратиться в свою пустыньку — одинокую келью, но до конца жизни ходил согбенный, опираясь на палку.

Те, кто напал на о. Серафима, были вскоре уличены, и их хотели передать властям для суда. Спас преступников сам Серафим, объявив, что если они будут подвергнуты наказанию, то он навсегда уйдёт из Сарова. Виновных простили. Однако вскоре крестьян настигла иная кара — внезапный пожар уничтожил их дома. Впоследствии они раскаялись и уже как богомольцы приходили к преподобному Серафиму.

А он принимал только тех, кто остро нуждался в духовной помощи. От иных посетителей, рассказывает предание, преподобный спасался бегством... через окошко. И поныне многие миряне не понимают, что монашеская жизнь предполагает углубление в молитву и бестактно усугублять тяготы монашеского подвига, внося мирскую суету без важного повода.

Преподобный Серафим 16 лет провёл в пустыне в строгом посте и молитвах. Три года из них он посвятил подвигу полного молчания, непрерывно молясь про себя. Подражая древним подвижникам веры, он втайне от братии тысячу дней и ночей молился, стоя на камне, прерываясь только для принятия малой толики пиши и краткого сна. Те, кто посещал преподобного в дальней пустыни, могли иногда видеть, как старей кормил с руки огромного медведя, отдавая дикому зверю часть своей скудной трапезы.

Отшельничество о. Серафима завершилось в 1810 г., когда ему исполнился 51 год: по состоянию здоровья он вынужден был перебраться в монастырь. В затворе — не выходя из кельи, в постоянной молитве — провёл он 17 лет. Первые пять лет его не видел ни один человек, даже послушник, приносивший отшельнику пищу. Постепенно о. Серафим стал ослаблять строгость затвора, показываясь посетителям, но ещё в течение пяти лет никто не слышал от него ни единого слова. Лишь по истечении этого времени он начал принимать паломников, приходивших к нему за советом и наставлением. Одним он разъяснял истины веры, другим помогал обрести силы к изменению жизни, третьих предупреждал о грозящих им духовных и житейских опасностях, исцелял от недугов. Каждого посетителя преподобный встречал словами “Радость моя...”. Это обращение несло отзвук открывшегося ему смысла духовного общения: радость о Боге и человеке среди злобы мира.

В последние годы земной жизни преподобный много заботился об устроении Дивеевской девичьей общины, которая располагалась недалеко от Сарова. В общину вступали в основном девушки-сироты. По преданию, при жизни о. Серафима ему несколько раз являлась Богородица, которая и поручила ему заботу о дивеевских сиротах. Это не раз становилось поводом для клеветы, злословия, оскорблений, без чего не обходилась жизнь ни одного святого. Дивеевские девушки не принимали монашеского пострига, но вели строгий иноческий образ жизни. После кончины преподобного община влилась в Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Число посетителей (в праздники их собиралось до 5 тыс. человек) резко выросло, что вынудило преподобного проводить большую часть су ток в пустыни, в двух верстах от монастыря, лишь на ночь возвращался он в обитель. 2 января 1833 г. монахи, рано утром вошедшие в келью о. Серафима, нашли его стоящим на коленях перед малым аналоем — столиком, на котором лежали молитвослов и икона Божией Матери. Го лова была опущена на руки, казалось он спал. Великий старей отошёл в вечные обители во время молитвы. Те преподобного погребли вблизи собора, справа от алтаря.

Отец Серафим не оставил личных записей, но его поучения дошли до наших дней благодаря собеседникам святого. Одним из них был известный подвижник веры, исцелённый по молитве преподобного Серафима от неизлечимой болезни, Николай Александрович Мотовилов. Преподобный в беседе с ним в удивительно простых словах раскрывал цель христианской жизни, которая, по его определению, “состоит в стяжании Духа Святого Божиего”. Никакие добрые дела, молитвы, милостыни сами по себе не способны привести к этой цели.

Создавая человека, Бог вдохнул в него нечто присущее только Богу — силу бессмертия. Согрешив против Бога, человек утратил этот дар. Иисус Христос своим искупительным подвигом восстановил утраченное в падшем человечестве. Добро ради самого добра может и не пойти человеку впрок, тем более если оно творится из выгоды или тщеславия. Но на добро, которое совершается ради Христа, пробуждает и усиливает веру в Него, Бог обязательно откликается, наполняя человека благодатью Святого Луха, соединяющего его с вечной жизнью.

По молитве преподобного Серафима Саровского Мотовилов в его присутствии испытал приобщённость к вечному миру, который Иисус Христос обещал Своим ученикам, — “...мир Мой даю вам...” (Ин. 14.27): “Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза? Смотрите просто и не убойтесь — Господь с нами!”.

Я взглянул после этих слов в лицо его напал на меня ещё больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца...”,

В 1902 г. комиссия, учреждённая Святейшим синодом, подтвердила более 100 из известных случаев исцелений, полученных у гроба преподобного. 26 января 1903 г. преподобный Серафим Саровский определением Святейшего синода был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. 19 июля, в день рождения святого, в присутствии царской семьи совершилось открытие его мощей.

Святой Серафим предвидел это событие. Задолго до кончины он заговорил о нём: “У нас (в Сарове) какая будет радость! Среди лета запоют Пасху! А народу-то, народу-то — со всех сторон!”. Пророчествовал он и другое: “Но эта радость будет на самое короткое время; что далее будет... такая скорбь, чего от начала мира не было! Ангелы не будут поспевать принимать души”. Говоря это, старей плакал.

При советской власти Саровский монастырь был закрыт, мощи преподобного исчезли. Их скрывали несколько десятилетий в запасниках Ленинградского музея атеизма.

Вторичное обретение и передача мощей преподобного Серафима Церкви состоялись 11 января 1991 г. в Санкт-Петербурге. 7 февраля они были торжественно препровождены в Москву, а 23 июля — крестным ходом в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Мощи св. Серафима поместили в Дивееве, как он сам и предрекал. (На месте уничтоженной Саровской Пустыни был построен закрытый ядерный центр.)

Память св. Серафима Саровского Русская Православная Церковь празднует 2 (15) января и 19 июля (1 августа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Святость русской церкви - это духовный процесс, имеющий свое возрастание, свою вершину (XV век) и свой упадок.

Первое и последнее впечатление, которое остается при изучении этой святости - ее светлая мерность, отсутствие радикализма, крайних и резких отклонений от завещанного древностью христианского идеала.

Но столетия империи, создавшие если не разрыв, то холодок между иерархической церковью и народной религиозностью, не убили святости. Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но в бюрократической России, западнической по своей культуре, русская святость пробуждается от летаргии XVII века. Как будто удушливая теплица бытового православия была для нее менее благоприятной средой, чем холод петербургских зим.

В городах, среди мирян, не только в провинциальной глуши, но и в столицах, среди шума и грохота цивилизации, проходят своим путем юродивые, блаженные, странники, чистые сердцем, бессребренники, подвижники любви. И народная любовь отмечает их. В век просвещенного неверия творится легенда древних веков. Не только легенда: творится живое чудо.

Возрождение духовной жизни в России принесло не только оживление старого опыта, но и совершенно новые на Руси формы святости.

Революция, сжигающая в огне грехи России, вызвала небывалое цветение святости: святость мучеников, исповедников, духовных подвижников в миру. Но гонимое малое стадо русской церкви сейчас изгнано из созидания русской жизни, из новой творимой культуры. Оно не может взять на себя ответственности за "вражие" строительство. Но придет время, и русская церковь станет перед задачей нового крещения обезбоженной России. Тогда на нее ляжет ответственность и за судьбы национальной жизни. Тогда окончится двухвековая отрешенность ее от общества и культуры. И опыт общественного служения древних русских святых приобретает неожиданную современность, вдохновляя Церковь на новый культурный подвиг.

Библиографический список

Культрология. Курс лекций. Под ред. А.А. Рудугина. М., 1999.

Муравьев А. Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских, и славянских, и местночтимых подвижников благочестия. СПб., 1855-1868. Т. 1-18

Науч. исслед. обобщающего характера: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник.Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М, 1954

Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местночтимых. М., 1836

Тихомиров М.Н. Русская культура X - XVIIIвв. М.,1968.

Энциклопедия “Аванта+” т. 6 “Религии мира”

У каждого народа есть свои лучшие люди, память о которых бережно хранится и передается из поколения в поколение. В России таких людей называли святыми. Святые – люди, из сердец которых под действием благодати струятся вера, надежда и любовь. Святые земли русской

Сергий Радонежский VIII веков назад родился отрок Варфоломей. Однажды он увидел человека в тёмной монашеском одеянии. Мальчик рассказал монаху что не даётся ему учение. Незнакомец сказал: «Бог даст тебе разум, перед тобой великое будущее». Так и случилось. Позже Варфоломей стал монахом и получил имя Сергий Радонежский.

Святые Борис и Глеб Первые святые земли Русской (сыновья князя Владимира), были убиты своим старшим братом Святополком, за что тот получил прозвище Окаянный. О краткой жизни братьев написал летописец Нестор. Они считаются заступниками Русской земли и небесными помощниками русских князей.

Знаешь ли ты В церковном календаре есть место и для твоего праздника! Может быть, ты не знаешь, что носишь имя какого - то святого, ведь практически все русские имена – имена святых. Отыщи в календаре день памяти своего святого, и ты можешь справлять в этот день свои именины.

![]()

Святые Пётр и Феврония Они дали пример идеальной семейной жизни, когда муж и жена превыше всего ставят христианский долг друг перед другом. Эти Святые стали покровителями Таинства брака. В память о них ежегодно 8- го июля в России празднуется День семьи.

Святая Блаженная Ксения Петербуржская На Руси издавна любили юродивых. Этот подвиг очень трудно понять современным людям. У блаженного не было ни семьи, ни крыши над головой, ни пищи, ни одежды. В России веков более десяти юродивых были причислены к лику святых.

Святой Гермоген Рубеж века – смутное время для Руси. Самозванцы рвались к власти. Польский король ввел войско в Москву. Патриарху Гермогену угрожали расправой, требуя подписать разрешение на царствование поляку. В ответ Гермоген разослал послания народу с просьбой встать на защиту Отечества. Во главе освободительных сил встали купец Минин и князь Пожарский. 4 ноября 1612 г. Родина была освобождена от врагов.

Святой Иоанн Кронштадтский Вся жизнь святого была подвигом христианского служения людям. Много лет ежедневно он записывал свои мысли, они стали основой его книг « Моя жизнь во Христе ». В конце 19 века революционеры подкладывали бомбы и заодно с теми, на кого охотились, убивали десятки невинных. Их газеты травили отца Иоанна за то, что помогал бедным. По их мнению, вместо милостыни он должен был раздать им оружие и повести на борьбу с царизмом. Отец Иоанн старался объединить общество, а не раскалывать его.

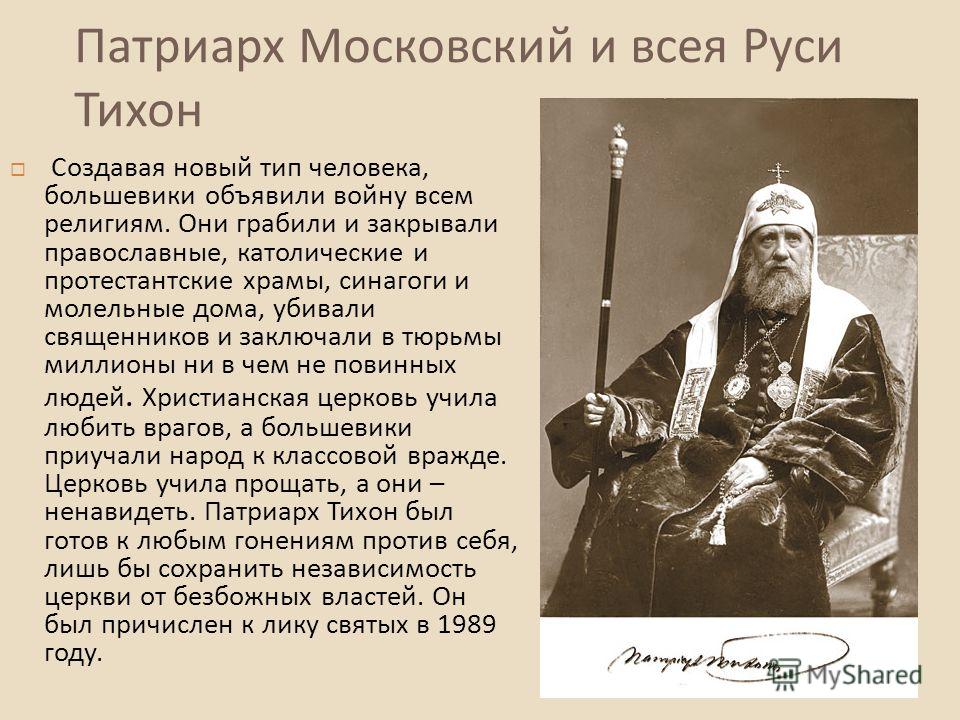

Патриарх Московский и всея Руси Тихон Создавая новый тип человека, большевики объявили войну всем религиям. Они грабили и закрывали православные, католические и протестантские храмы, синагоги и молельные дома, убивали священников и заключали в тюрьмы миллионы ни в чем не повинных людей. Христианская церковь учила любить врагов, а большевики приучали народ к классовой вражде. Церковь учила прощать, а они – ненавидеть. Патриарх Тихон был готов к любым гонениям против себя, лишь бы сохранить независимость церкви от безбожных властей. Он был причислен к лику святых в 1989 году.